|

|

ようやく子供の頃に田舎(東北本線)を走っていたED71が完成しました。

今回は今までで一番まじめにじっくり、と思ったのですが、結局早く完成して走らせたい、と短気な私は急いで作ってしまったのでした。 |

|

|

もちろんヘッドライトは点灯します。今回は光ファイバーでキングスポビーのLEDユニットとを中継しました。結局これがいちばん簡単で明るい気が・・・。はじめからこうすればよかった!

Kdカプラーは今回はボディマウント用のを使ってみました。デフロスターもインレタを使ってみました。 |

|

|

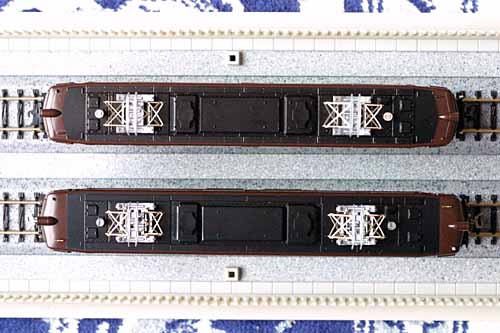

ED71と間違えて買ってしまったED70と並べてみました。多少は工作技術も上がったでしょうか・・・?

ED71の方がちょっと大柄ですね。ただ、スノープロウが無いのは田舎で走っていたのもそうでしたが、スカート下の左右のステップが無いのは寂しいです。自作すれば良いのですけど。 ED70はおでこをシャープにしすぎましたが、ED71は滑らかにしすぎた感じですね。 |

|

|

直流機のED62と並べてみました。正面から見るとやっぱり似てますね。窓の下に手すりが無いのはTOMIXが手抜きなのではなく、実機も無いのでした。スカートの多きさがだいぶ違います。

横から見ると前のページにも書きましたが、顔の尖がり具合が結構違います。 |

|

|

田舎で子供の頃に走っていた2台です。ED75は今でも走っているのかな?

最近はメーカー完成品も実に良くできているので苦労して自作しなくても発売されている種類なら全然OKですね。 |

|

|

いつのまにか電気機関車もだいぶ集まったので並べてみました。EF63は重連のうちの1台だけ置いてあります。

田舎が東北(交流)でしたので今のところ圧倒的に赤いボディが多いです。 |